流れ行く木/渡り歩く本——モノの旅から考えるそのメディア性

本稿で取り上げるのは、動物写真家・星野道夫のエッセイ集『旅をする木』、および、それを題材とするNHKのドキュメンタリーで描かれた「旅をする本」である。このうち前者は、一本のトウヒの木が種子から大木へ、流木から薪や煙へと姿を変えながら自然を旅する物語、そして後者は、旅人の手から手へと受け渡され、12万kmを駆けめぐった一冊の書物の物語となっている。いずれも人間以外の「モノ」が主役となり、多様な存在と関わりながら動的なプロセスを刻んでいく。そして、それらの物語から見えてくるのは、書物が自ら「社交性」を持って振る舞う姿や、モノを(固定された存在ではなく)生成し続ける「物語」としてとらえる視点である。木や本の旅を通して、私たちは「メディア」という概念の奥行き、そして人間とモノの関係の豊かさを発見しうるのかもしれない。

「旅をする本」のメディア性

私の研究の中心にある概念、それは「メディア」です。そう聞くとまず、みなさんは新聞やラジオやテレビなどのマス媒体を想起するかもしれませんが、メディアとはそれらに限定されるものではありません。学問的にいうと、メディアとはコミュニケーションを仲介する「媒介物・中間物」として位置づけられます。つまり、私たちと他者、あるいは、私たちと世界を仲立ちするあらゆるモノ=対象がメディアになりうる、というわけです。と、冒頭からやや難しい話をしたかもしれませんが、大学の講義で私がこの概念を解説する際、よく持ち出す例があります。それは2016年3月27日(NHK BSプレミアム)で放送されたドキュメンタリー「星野道夫没後20年“旅をする本”の物語」です――これが、なかなか興味深い番組なのです。

アラスカのフェアバンクスを拠点として活躍し、1996年にカムチャッカでヒグマに襲われて亡くなった動物写真家・星野道夫。彼が執筆したエッセイ集である『旅をする木』の文庫版表紙に、スペインを旅行中の日本人バックパッカーが一本の線を書き加えます。つまり、タイトルの「木」を「本」へと書き換え、そこから何とも不思議な物語が出発するのです。

そのバックパッカーの若者は、さらに表紙の裏に「この本に旅をさせてやってください」とのメッセージを書き込み、それを、旅先で出会った別の人物に託します。すると以後その本は、まるでリレーのバトンのように持ち主を転々とし、旅人の移動経路にそって世界中を駆けめぐることになるのです。「旅をする本」はある時には、命懸けの冒険に出発する友人へと託され、また、別のある時には、南極で生物学の調査に従事する科学者へと託されます。裏表紙には過去の所有者の氏名、および旅先のリストが書き込まれている――数えてみると計10回持ち主が変わったことがわかります――のですが、取材班がその来歴をたどった結果、その本は北極や南極をふくめ、これまで12万Km、世界3周ぶんを「旅」したことが判明した、というわけです。ドキュメンタリー番組は、一冊の「旅をする本」を受け継ぎ、さらにそれを手渡していった過去の所有者たちへの印象的なインタビューから構成されています。

木と本が語る「非人間」の物語

「旅をする本」は上記ドキュメンタリー番組の中核的なテーマですが、これに対して、本来のタイトルすなわち『旅をする木』には、作者である星野がそこに託した別の物語が込められています。ここでは、そのタイトルの由来にあたる箇所を引用しておきましょう。星野は、ウィリアム・プルーイットが著したアラスカの動物学の古典『極北の動物誌』の第1章に言及しながら、アラスカの原野を旅する一本の「木」の物語を以下のように物語るのです。

「旅をする木」で始まる第一章。それは早春のある日、一羽のイスカがトウヒの木に止まり、浪費家のこの鳥がついばみながら落としてしまうある幸運なトウヒの種子の物語である。さまざまな偶然をへて川沿いの森に根づいたトウヒの種子は、いつしか一本の大木に成長する。長い歳月の中で、川の浸食は少しずつ森を削ってゆき、やがてその木が川岸に立つ時代がやって来る。ある春の雪解けの洪水にさらわれたトウヒの大木は、ユーコン川を旅し、ついにはベーリング海へと運ばれてゆく。そして北極海流は、アラスカ内陸部の森で生まれたトウヒの木を遠い北のツンドラ地帯の海岸へとたどり着かせるのである。打ち上げられた流木は木のないツンドラの世界でひとつのランドマークとなり、一匹のキツネがテリトリーの匂いをつける場所となった。冬のある日、キツネの足跡を追っていた一人のエスキモーはそこにワナを仕掛けるのだ……一本のトウヒの木の果てしない旅は、原野の家の薪ストーブの中で終わるのだが、燃え尽きた大気の中から、生まれ変わったトウヒの新たな旅も始まってゆく。この本全体に流れている極北の匂いに、どれだけアラスカの自然への憧れをかきたてられただろう(星野, 2022: 127-128)。

星野は『旅をする木』のあとがきで、木が生えないはずの北極圏のツンドラ地帯にあって、なぜ海岸にトウヒの流木が打ち上げられているのか、と不思議に思った経験を振り返っているが、おそらくその場所にたどりつくための、数百年におよぶ気が遠くなるようなプロセスのなかで、トウヒの木は他の動植物と複雑な関係性を結びながら「旅」を続けてきたわけです。

ともあれ星野は、プルーイットの本を参照しながら「旅をする木」の物語を紹介し、それを自身の本のタイトルにしているようです。そして、ある旅人が印刷物としての本の表紙に一本の線を書き加えることにより、それは『旅をする本』としての唯一性・固有性を獲得し、旅人の間を渡り歩きながら世界を旅していったのです。興味深いことに、「旅をする木」にしても、あるいは「旅をする本」にしても人間ではなくモノ、いわば「非人間」を主人公とする物語だといえますが、そこで前者すなわち「旅をする木」も他の様々なモノ(人物・事物)と関わるなかで「種子→木→流木→目印→薪→煙」と変化し、あるいは、後者すなわち「旅をする本」も持ち主が変わるごとに、異なるメッセージを載せて別の旅人へと託されることになります(その際、人間の旅が「本」というメディアによって誘発されることもあるし、逆に、本の旅が「人間」というメディアによって誘発されることもあります)。ドキュメンタリーをみて興味深く感じるのは、他の動植物と関わりながら旅をするトウヒの木、プルーイットの本から着想をえて命名された星野の『旅をする木』、旅人の間で手渡される『旅をする本』など、様々なモノが記号やメディアとして、他の様々なモノ(人物・事物)との関係を媒介しながら動的に旅を続けていく、まるで大河の流れのような一連のプロセスなのです。

書物の社交性、および生成するモノたち

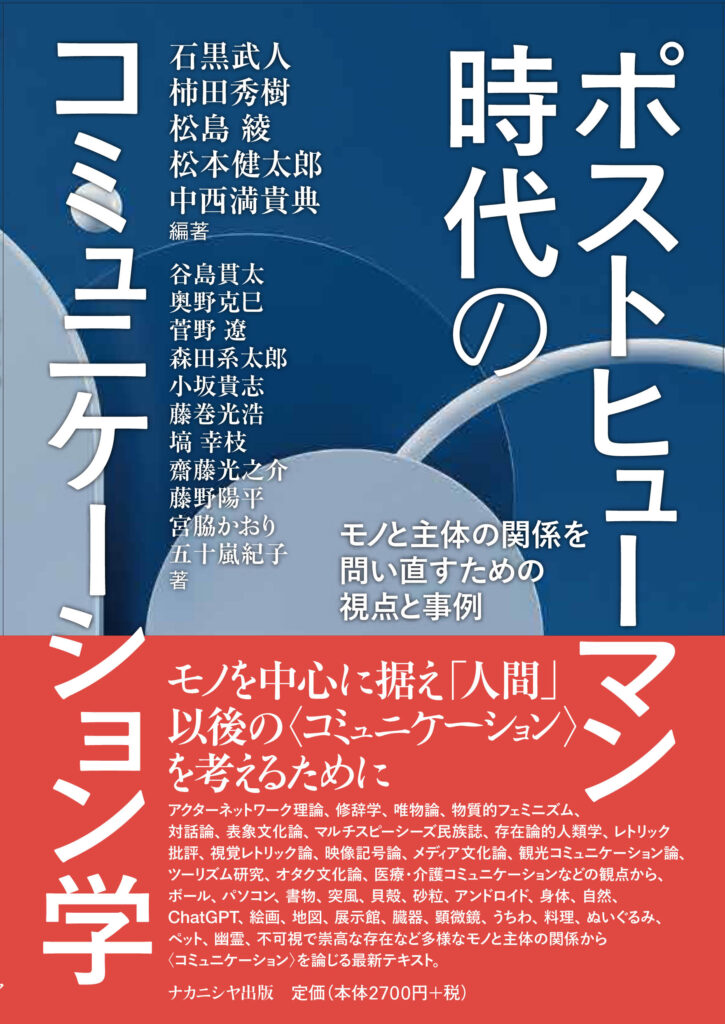

さて、本稿では木と本の物語を例にとりつつ「メディア」という概念を捉えようとしてきました。一定の物質性をそなえるそれは、人と人、人とモノ、モノとモノのコミュニケーションを仲介する「媒介物・中間物」といえますが、NHKBSのドキュメンタリー「星野道夫没後20年“旅をする本”の物語」には、一冊の本を主人公とする複雑かつ多層的なコミュニケーションが描出されていました。これを学問的に理解しようとした場合、私たちは様々な視点を援用してそれを試みることができます。以下では、さいきん筆者が編者として参加した『ポストヒューマン時代のコミュニケーション学』(ナカニシヤ出版)所収の2編の論文、すなわちメディア論・技術哲学を専門とする谷島貫太の「第2章 書物の社交性について――ジュネットのパラテクスト論とアクターとしての書物」、および文化人類学を専門とする奥野克巳の「第3章 ティム・インゴルドによるモノの世界――「存在論的」人類学とモノの寓話」での議論を導入しつつ、さらなる考察を展開してみたいと思います。

星野の語る「旅をする木」が、種子から大木へ、流木から薪や煙へと姿を変えながら、多様な存在と関係を結びつつ旅を続けたように、「旅をする本」もまた、多様な持ち主を渡り歩きながら新たな物語を生成しつづけます。谷島が「書物の社交性について」において論じるのは、まさにこうしたモノ=書物が主体的に振る舞う側面だといえるでしょう。谷島は、文学理論家のジェラール・ジュネットがパラテクスト論――タイトルや序文、献辞や訳者あとがきが読者の解釈に影響するという議論――で示した「作者」中心の枠組みを超えて、書物そのものを「アクター」と捉え、ISBNや判型、流通制度といった多面的な「つながり」のネットワークのなかで書物が自ら働きかける「社交性」に光を当てています。むろん「旅をする木」と同様に、「旅をする本」も多様な要素との関係の流れに身をゆだねながら、正規の流通経路を離れて、新たな社会的な旅路を歩んでいるともいえるでしょう。ちなみに私は本稿を執筆するために星野の『旅をする木』をKindleで再読したのですが、同じ本でもそれを電子書籍で読むとなると、本というモノを旅人がバトンのように受け継いでいく「遊び」は生じえないのかもしれません。

星野が描いた「旅をする木」や、旅人たちの手を渡り歩いた「旅をする本」は、モノが人間と交わりながら変化し続ける動的なプロセスを示しています。この点で、奥野が紹介するティム・インゴルドの議論は示唆的だといえるでしょう。インゴルドは、モノを単なる「存在」として捉えるのではなく、「生成」の只中で他の存在と関わり合いながら変わり続けるものとみなします。奥野の議論を、すこしだけ以下に紹介しておきましょう。

私たちはふつう、モノを分類線に従って切り分ける。このことが、問題を複雑にしている。そうだとすれば、モノを名づける「名詞」を「動詞」に置き換えて、あらゆるモノが、それらが形成される襞や折り目に沿って互いに絶えず差異化されていく世界の中に投げ込まれていることに気づく必要がある。あらゆるモノは、その差異化の物語を持っている。いやモノとは、物語であるというほうがいいとインゴルドはいう。石や木の物語とは、インゴルドによれば、人間の物語と同じように、時を経るにつれて、他のものとなるモノや存在の物語である(奥野, 2025: 29)。

奥野の視点に依拠するならば、木が種子から大木へ、やがて流木や薪へと変容する過程も、本が旅人の手を渡るごとに新たな意味を刻む過程も、まさにその「発生論的」な物語に他なりません。すなわち、モノは「固定された名詞」ではなく、「動き続ける動詞」のように理解されるべきだとインゴルドは説くのです。「旅をする木」と「旅をする本」は、そのことを鮮やかに物語っている、とも見立てることができるでしょう。

「旅をする木」や「旅をする本」の物語は、自然や人間の世界に不思議な連続性を感じさせてくれます。そこに谷島のいう「書物の社交性」という視点を重ねれば、本は人や制度とつながりながら自ら動き出す存在として認識することができます。あるいは、奥野が紹介するインゴルドの議論を重ねれば、木も本も固定されたモノではなく、絶えず変化を続ける「生成の物語」として把捉できます。そう考えると、一冊の本や一本の木も、私たちの生のあり方や、私たちと事物との関係性を映し出す「鏡」なのかもしれません。学問のメガネを通すことで、身近な存在の背後に隠された豊かな世界を垣間見ることができます。これこそが、大学で様々な視点に触れることの楽しさなのだと思います。

参考文献

奥野克巳(2025)「ティム・インゴルドによるモノの世界――「存在論的」人類学とモノの寓話」石黒武人・柿田秀樹・松島綾・松本健太郎・中西満貴典編『ポストヒューマン時代のコミュニケーション学――モノと主体の関係を問い直すための視点と事例』ナカニシヤ出版

谷島貫太(2025)「書物の社交性について――ジュネットのパラテクスト論とアクターとしての書物」石黒武人・柿田秀樹・松島綾・松本健太郎・中西満貴典編『ポストヒューマン時代のコミュニケーション学――モノと主体の関係を問い直すための視点と事例』ナカニシヤ出版

星野道夫(2022)『旅をする木』文藝春秋

日本放送協会[NHK](2016)『星野道夫 没後20年“旅をする本”の物語』NHK BSプレミアム(2016年3月27日放送)

執筆者:

外国語学部 英語語学科 教授

松本 健太郎